CVRを改善する「ユーザビリティテスト」の6つのステップ

「ユーザビリティテストをやりたいけど、やり方が分からない」

「広告を増やして流入数は多くなったがコンバージョンに繋がらない」

とお悩みではありませんか?

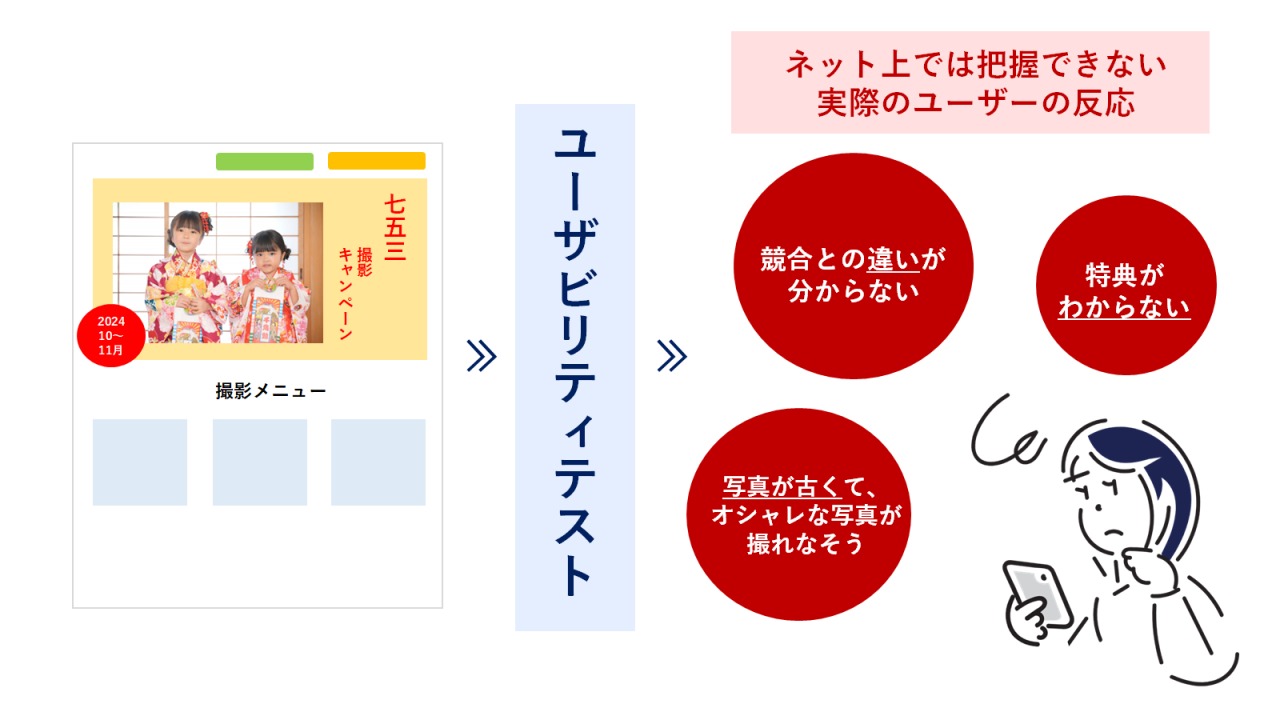

ユーザビリティテストでは、ネット上では把握できないターゲットユーザー像やニーズ、行動パターン、離脱理由等を理解することができます。さらに、デジタルマーケティング上の課題仮説を検証することも可能です。

今回の記事ではこのユーザビリティテストの方法を、実際の事例を添えながら「6ステップ」に分けてご説明します。ただユーザビリティテストを行うだけでなく、コンバージョン改善等の課題に向けて分析できるように道筋を立てています。

◆ユーザビリティテストの6ステップ

ステップ①現状課題を理解

ステップ②ファネル分析と、ファネルごとのチャネルの把握

ステップ③課題仮説立案・調査設計

ステップ④被験者を集める

ステップ⑤ユーザビリティテストを実施する

ステップ⑥ユーザビリティテストの調査結果を分析する

この記事を読むことであなたの会社の課題発見・解決を実践できるようになるでしょう。

100社以上のWebサイト改善支援の実績があるコンサルティングファーム・株式会社メディアシアターが培ったノウハウも記事の中に詰めこまれておりますので、ぜひ参考にしてください。

では、まずユーザビリティテストの事例をご説明していきます。

目次

ユーザビリティテストでCVRを2.2倍にしたサイト改善事例

弊社のクライアントの撮影スタジオ運営会社様の事例ですが、スマートフォンを利用した来訪が急増しているが、CVに繋がらずなかなか売り上げが伸び悩んでいました。

そこでユーザビリティテストを行うことで課題を発見し、サイト改善を行いました。既存サイトで障壁となっているユーザビリティ上の課題を明確にすることと、他社サイトとの比較の中で自社を選ぶための鍵となるコミュニケーション方針や訴求内容を明確にすることを目的としてユーザビリティテストを行った結果、明確化した課題をもとにサイト改善を行い、コンバージョン数を2.2倍にアップさせました。

◆課題

・スマートフォンを使用して来訪するユーザーに適したサイト設計でない

・競合他社に競争で負けてしまっている

◆ユーザビリティテストで発見した改善案

・直感的に感性を捉える「クリエイティブ」

・ 事業者比較で優位に立つ「差別化(キャンペーンやサービス)」

◆結果

CVRを2.2倍に改善

それでは、ユーザビリティテストの具体的な手法を解説します。

ユーザビリティテストを実施する6つのステップ

ユーザビリティテストのやり方を6ステップに分けてご説明します。初めてユーザビリティテストを行う方でもこちらの手順を踏んでいけば目的にあったテストを実行することができます。

まずは現状を整理し課題を想定していきましょう。

ステップ①現状課題を理解

現状の課題は以下の3つの方法で想定することができます。

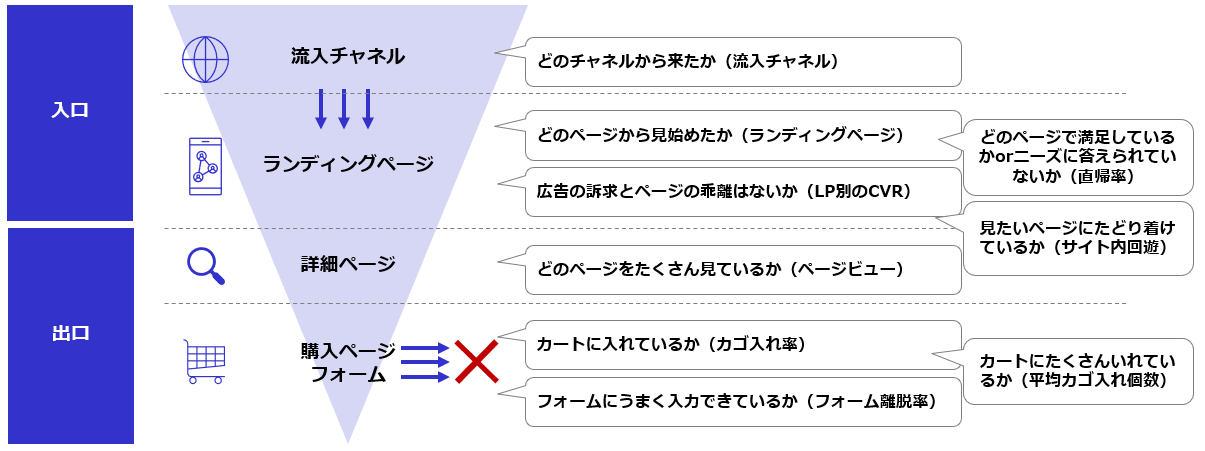

方法①アクセス解析

初期の段階では、全体のアクセスデータから改善における重点領域を明確にすることが重要です。それには、「どんなユーザーがどこから入り、出ていくのか?」のように、「ユーザー像」と「入り口と出口」を分析することが有効となります。分析の目的は、「集客経路とユーザーの流れの大枠を把握し、成果のレベル感の理解と、正しい改善仮説設計と優先度付けへと繋げること」として分析することをオススメします。

入口分析としては、

・どのチャネルから流入したのか?

・どこから人がたくさん入ってきているのか?その人たちはどんな媒体やキーワードで入ってきているのか?

・どのページから見始めたのか?

・どのルートにどれだけの費用が投下されているか?

また出口の分析としては、

・どのルートがゴールに結びついて(あるいは離脱を招いて)いるのか?

・どのページ経由、どの商品ページで成約・コンバージョンしたのか?離脱したのか?

を把握することでユーザーの検討行動上での改善すべきポイントが明確になります。

この分析においては、改善を行う領域を把握するために、データを細かく見過ぎず、全体構造の荒っぽい把握が非常に重要です。

今回の写真スタジオの事例では「大都市圏在住の25〜45歳子持ちの母親」が、「スマホによるオーガニック検索で流入している」ことが分析できました。

これらの結果を踏まえて、次は簡易分析を行い主要課題を抽出しましょう。

方法②簡易ヒアリング

アクセス解析でWeb上の現状把握ができたので、実際にユーザーがどんなことを考え来訪し、サイト上でどんな印象を受け、どのように考えてコンバージョンまたは離脱をしているのかを簡易ヒアリングで把握していきましょう。

ここでは厳密に計画を立ててユーザー行動調査を行うのではなく、知人や社内の人で利用したことや検討したことがある人に簡単にヒアリングして大まかに課題を把握します。ヒアリングは、検討した際の状況やどんな条件で考えていたか、どのように調べたかを聞き取りましょう。

簡易ヒアリングを行うことで、今回の事例では「競合との違いや特典・サービス内容が分かりずらい」ことや「予約時の画面の使いにくさ」が原因で離脱を誘発している課題が見つかりました。

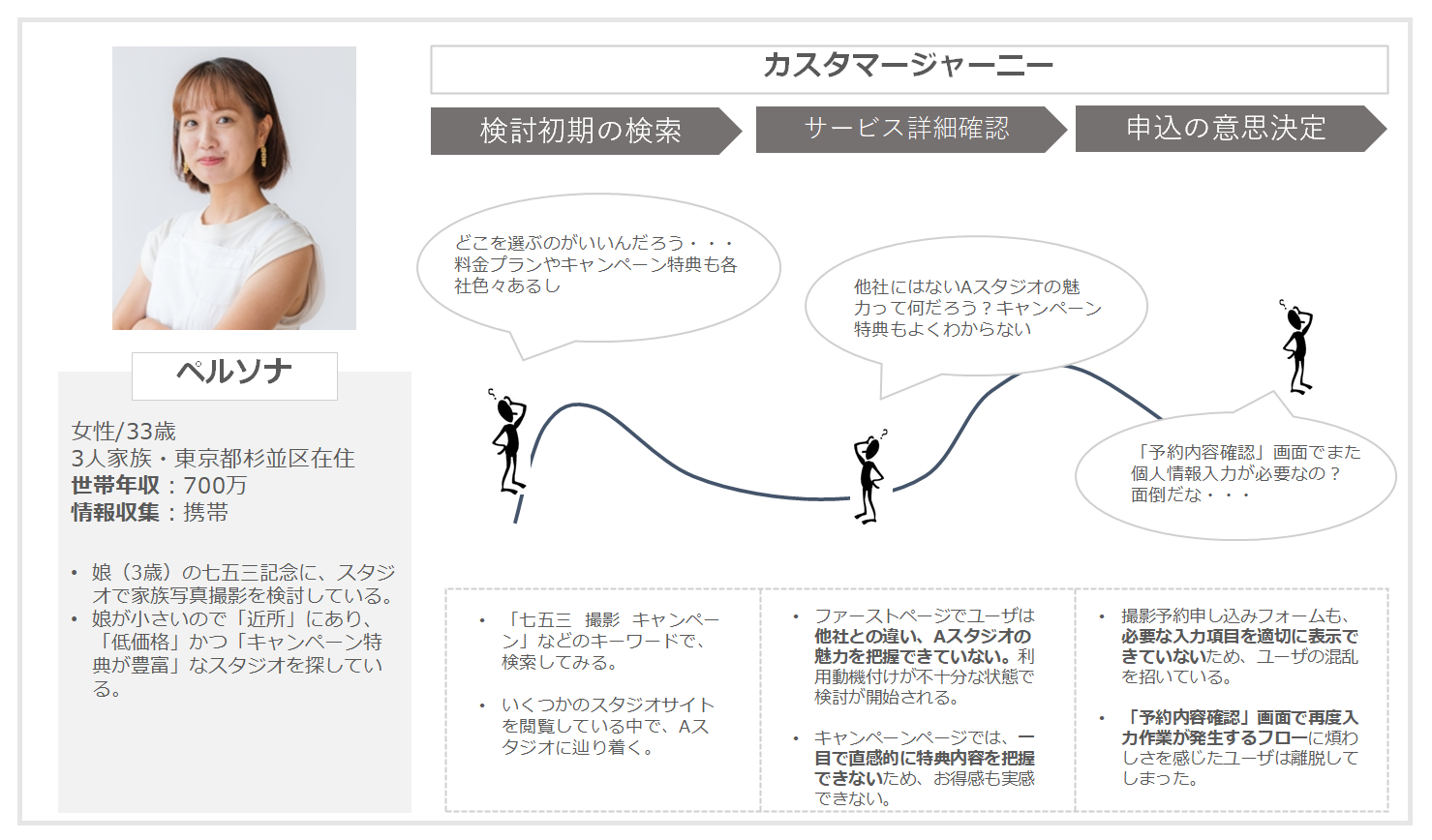

方法③ペルソナ・カスタマージャーニー設計

アクセス解析と簡易ヒアリングで抽出した課題をもとにペルソナを作成しましょう。ペルソナとは、ターゲットとなる顧客の人物像を具体的なイメージに落とし込んだものです。

顧客を代表的に捉えたレベルまで解像度を上げるペルソナ設計をすることで戦略設計の際に組織間での”ブレ”を軽減する等、ペルソナを設ける3つの目的があります。

◆ペルソナを設ける3つの目的

ペルソナを設ける目的①

チーム全体で共通の顧客イメージを持つことができる

ペルソナを設ける目的②

見込み客が抱えている悩みや問題点を発見することができる

ペルソナを設ける目的③

ユーザー視点で効果的な施策を考えることができる

顧客の解像度が低いと、組織間、また戦略設計から実行までの間で、認識にブレが生じてしまいます。ペルソナまで落とし込めると、組織間での共通認識がブレにくくなるので、是非、ペルソナレベルまで具体化してください。

また、シナリオに加えてカスタマージャーニーマップを作成することで、更にデジタルマーケティング施策を点ではなくシナリオで設計することが可能になリます。カスタマージャーニーとは、顧客が自社の商品やブランドとどのような接点を持ち、どのような行動・体験・感覚の変遷を辿るかを”旅”に例えた言葉です。

カスタマージャーニーを設ける目的は主に2つです。

◆カスタマージャーニーを設ける目的

カスタマージャーニーを設ける目的①

顧客の行動と感情を時間軸でとらえることができるため、ユーザー視点で、最適なタイミング、最適なタッチポイントで、最適な体験やメッセージング、施策をデザインすることが可能になる。

カスタマージャーニーを設ける目的②

チーム全体で共通の顧客イメージを持つことができ、組織調整に活用できる。

さらに、カスタマージャーニーマップは、関係部署を巻き込んでワークショップ形式で実施することをオススメします。組織として、カスタマージャーニーレベルまで落とし込めると、その後の組織間での共通認識がブレにくくなるので、戦略立案における組織調整がスムーズになるメリットもあります。可能であれば、ワークショップを企画して、マネジメント層を始め、各部署を巻き込んで実施してみてください。

なお、カスタマージャーニーマップの作成では、あるべき顧客行動と感情を整理した後、「ビジネス課題を解決する施策アイデア」を洗いだすことがゴールになります。

今回の事例で作成したペルソナとカスタマージャーニーは以下のようになりました。

◆事例で作成したペルソナ・カスタマージャーニー

続いて顧客の購買過程を分かりやすく把握し、離脱箇所を分析するファネル分析を行っていきます。

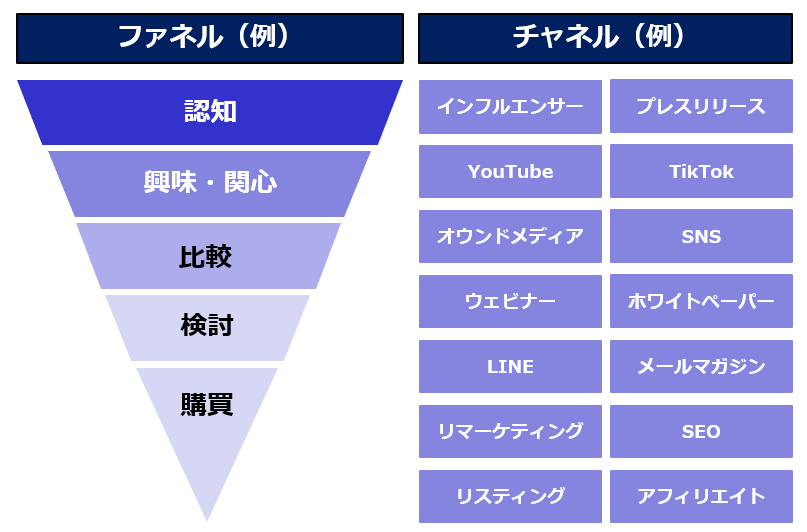

ステップ②ファネル分析と、ファネルごとのチャネルの把握

戦略的に顧客獲得に繋げるには「ファネルの課題を見つけ改善すること」と、「それぞれのチャネルにおいての集客力を分析し最適化すること」が効果的です。そのために、デジタルマーケティングにおける「ファネル」と「チャネル」について把握していきましょう。

まず、ファネル分析は顧客がどんなプロセスを経て購入し、どの段階で離脱しているのかを以下のように把握することができます。

◆ファネル分析とそれぞれのチャンネル

ファネル分析とは、見込み客が製品・サービスの成約・購買に至る行動過程を段階的に分けたフレームワークの一つです。ファネルの作成は、顧客の購買過程をわかりやすくする効果があります。さらにファネルを分析することで、顧客がどの段階で離脱し、どのような商品やサービスに興味を持つのかを把握することができます。ファネルの課題を見つけ改善することは、戦略的な顧客獲得に繋がります。

マーケティングにおけるチャネルとは、集客や売上に繋げるための経路を指す用語です。集客チャネルだと「SNS」「プレスリリース」、販売のチャネルだと「ECサイト」「WEBサイト」など、様々なチャネルが挙げられます。

チャネルの数が多いとその分だけ集客をしやすくなり、それぞれのチャネルにおいての集客力を分析し、最適化することによって、効果的なマーケティングを進めることができます。

まとめると、デジタルマーケティングで成果を上げるためには「ファネルのどこに課題があるのか?を見つけ、そのボトルネックを改善すること」、「それぞれのチャネルにおいての集客力を分析し、最適化すること」が重要です。

ステップ③課題仮説立案・調査設計

これまでの分析から把握した現状の課題をもとに仮説を立案し、仮説の検証のための調査を設計していきましょう。

これまでの分析から、立てた課題仮説は主に3つです。

◆課題仮説

仮説①【サイト上位層】

ファーストビューでのサービスの「特徴・魅力」の訴求が不十分。各種サービスメニューが理解しづらく、サービスページにたどり着けずに離脱している。

仮説②【詳細・申込検討】

ユーザーが直感的にキャンペーン特典・サービス内容を理解できる見せ方ができていない。

仮説③【申込フォーム】

必要な項目を適切に表示できていない・UIが分かりづらい。「予約内容確認」の画面で再度入力作業が発生するフローがユーザーの不信感を与え離脱を引き起こしやすくなっている。

これらの課題仮説を検証するため、ユーザー行動観察調査を行います。ユーザー行動観察調査とは、ユーザ視点を起点とした課題点・改善方針の把握を目的に、実際のターゲット顧客をモニターとして集め、WEB上でのユーザの利用行動を観察する手法です。

◆実際のユーザー行動調査の様子(奥:調査員、手前:被験者)

この写真のように調査員の前でユーザーにPCやスマホを操作してもらい、ユーザー行動をつぶさに観察します。

この調査方法はユーザビリティテストにおいて最も有効な手法です。セルフサービスチャネルであるが故に即座に離脱することができるオンライン環境では、事業者の想像以上にささいな迷いやユーザビリティのつまづきでユーザーはサービスやサイトから離脱してしまいます。「ユーザー行動観察調査」は、普段直接見ることができない顧客の“本当の行動”を徹底的に観察し、改善の打ち手を確実なものにする有効な調査手法です。

◆ユーザー行動観察調査で分かること

・ターゲットユーザー像やユーザニーズやユーザー行動パターン

・有効なコンテンツや機能、ワーディング

・実際にオンライン上で検討する層がどこでつまづいたのか?それはなぜなのか?

これらにより、デジタルマーケティング上の課題仮説を検証することができます。ユーザー行動観察調査のさらに詳しい実施方法はこちらの記事にも掲載していますのでご覧ください。

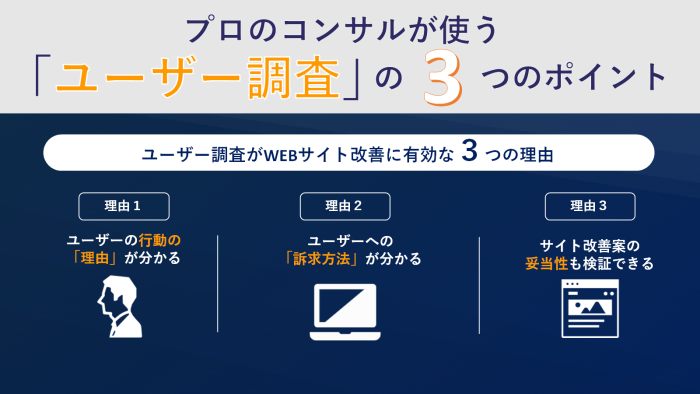

過去記事:プロのコンサルが使う「ユーザー調査」の3つのポイント

https://www.media-theater.com/blog/userresearch/

ユーザー行動観察調査を実施するためにペルソナ像にマッチした被験者を集めて調査の準備を進めていきましょう。

ステップ④被験者を集める

実際に調査の対象となる被験者を収集します。被験者は調査する商品やサービスのターゲット層に合致した人々を選ぶ必要があります。

被験者の収集方法はいくつかありますが、自社の顧客リストから集めることができれば最適です。顧客リストに対して、調査依頼のアンケートを流して架電やメールで収集をします。ただ、十分な顧客リストがなく被験者を集められないケースが殆どかと思います。その際には調査会社を利用して被験者を集めましょう。被験者の条件をまとめたリストがあれば、あとは調査会社の方々が被験者を収集してくれるため社内リソースを軽減してくれるという利点があります。

収集する人数は5人ほどです。「数名の調査で課題がわかるものなのか?」と疑問に思われるかもしれませんが、実際に被験者5人の調査で、課題を十分に抽出できると言われています。

*出典:Why You Only Need to Test with 5 Users (Nielsen Norman Group)

1人60分程にわたって徹底した行動観察調査を実施することで、約80%の課題抽出が可能と言われています。そのくらい有益なインプットが得られる調査です。

実際に被験者が収集できたら、調査の実施に移ります。

ステップ⑤ユーザビリティテストを実施する

続いてユーザ行動観察調査の「実施内容」と「分かること」を説明します。

被験者にしてもらうことは3つです。

①情報収集における自由検索行動(グーグル検索してもらいます)

②現行サイトの閲覧、また実際のアプリやWEBサービスを見てもらう

③競合サイトの閲覧

そこから、分かることは3つあります。

まず1つ目は、顧客の検討プロセスを把握することができます。例えば、人事の研修担当者に、来年の新人研修を検討しているとして、「実際どのように情報収集しますか?普段通りにやってみてください」と言って、PCなどで検索してもらいます。

そうすることで、最初にどんなキーワードで探し始めるのか?どんな比較サイト、ポータルサイトでどんな情報を知るのか?どんな競合と比較検討するのか?想定している競合ではない競合も発見するケースもあります。このように検討プロセスを把握します。

また、2つ目に、どんな困りごとでどんなサービスや解決手法を探すのか、情報収集ニーズ・課題解決ニーズを知ることもできます。

3つ目に顧客視点でのサービスの優位性や離脱するポイントを把握できます。

現行サイトを初めてみる場合は、

・「サービスのメッセージに対して、どんな反応をするのか?」

・「どんな期待をして、どんな訴求が刺さっているのか?」

・逆にどこで戸惑い、離脱するのか?

顧客の立場に立って、「何に」「なぜ」期待し、戸惑うのか把握できます。

同じように、「競合のサイト」を自由に見てもらうことでも、同じようにわかります。

・競合のサイトのどのポイントが強みなのか、活かせる部分はあるのか?

・競合サイトもどのポイントで離脱しているのか?

これらを把握することで同じ失敗をしないようにできます。

このように、ひと通り調査をすることで、顧客がオンライン上で特にブラインド化された顧客がWEBサイト閲覧する前の顧客の文脈から、実際の情報収集中の「期待・不安」「行動要因」が明らかになり、課題・改善すべき方向性を見いだしていく調査になります。

調査が完了しましたら、次に調査結果を分析していきましょう。

ステップ⑥ユーザビリティテストの調査結果を分析する

調査結果をもとに課題仮説とのすり合わせを行い、改善を行っていきましょう。

ステップ③で立てた課題仮説は以下の通りでした。

◆課題仮説

仮説①【サイト上位層】

ファーストビューでのサービスの「特徴・魅力」の訴求が不十分。各種サービスメニューが理解しづらく、サービスページにたどり着けずに離脱している。

仮説②【詳細・申込検討】

ユーザーが直感的にキャンペーン特典・サービス内容を理解できる見せ方ができていない。

仮説③【申込フォーム】

必要な項目を適切に表示できていない・UIが分かりづらい。「予約内容確認」の画面で再度入力作業が発生するフローがユーザーの不信感を与え離脱を引き起こしやすくなっている。

ユーザビリティテストにより、発見した課題はこちらです。

課題①

サイトの全体的なデザインや各ページの写真を見て利用する候補にするか判断しているため、その点で足切りされている。

課題②

ユーザーは基本的に利用するイベントや目的が決まっているため、まず該当するイベントや目的のキャンペーンに流入しているが、他社と比較した際に特典の訴求が弱く把握されずに差をつけられている。

課題③

文言や表示が分かりづらく予約したい店舗の空き状況を把握できていないなどの問題はあったが多くの被験者が予約完了できていた。

他にも仮説よりも課題点は多く見受けられていたので、これらの課題を考慮したプロトタイプを作成しました。さらにこのプロトタイプと現行のサイトを比較し、改善効果を検証するためABテストを行い、効果を確認しました。

ABテストのやり方についてはこちらの記事をご参考にしてください。

過去記事:2.5倍の成果を叩き出した「ABテスト」の具体的手法

https://www.media-theater.com/blog/abtest-example/

ユーザビリティテストの注意点

注意点①調査前にパイロットテストを行う

実際のユーザー行動観察調査で失敗しないため、事前にパイロットテストを行いましょう。パイロットテストとは、会社の同僚などに被験者役をお願いして設計した調査内容で不備がないかを確認するテストのことです。「確認したい項目をすべて確認できる時間配分になっているか」「確認してほしいサイトやプロトタイプをスムーズに表示できるか」など、実際に調査を行うと発覚する問題が多々あります。ユーザー行動観察調査を行う際には必ずパイロットテストを行い、限られた時間で確実に実施できるようにしましょう。

注意点②モニターの意見を誘導しない

モニターへ質問する際は意見を誘導しないように気をつけましょう。ユーザーは調査員の求める意見をつい言ってしまうという事が多々あります。

画面への感想を求めたい時は「ここは見づらいですか?」ではなく「気になる点はありますか?」のように、Yes、Noで終わる声がけではなくユーザーの意見を具体的に話せるように聞き出しましょう。また、ユーザーの意見だけでなく、行動に注目するとより実際の使用状況に近い結果を得ることができます。

注意点③意見ではなく行動に着目する

ユーザー行動観察調査では、顧客の「意見」は鵜呑みにせずに、「状況」「行動」から洞察することが重要です。理由は、意見はあてにならないからです。

なぜ意見があてにならないかというと、

・人間は相手の期待に応える傾向がある

・人間は自分のニーズを言語化して認識していない

・意見は実態と乖離する可能性が高い

といった特徴があり、意見より行動を見るほうが確実に心理を捉えることができます。

まとめ

この記事ではユーザビリティテストを使ってCVRを大幅に改善させるための方法を6ステップに分けてご説明しました。ユーザビリティテストを行うことで、ネット上では分からないユーザーの特性や購買理由、検討箇所、離脱箇所等を定性的に分析することができます。

「離脱の理由が分からない」

「広告を出して流入数は上がったけどコンバージョン数が伸び悩んでいる」

といったお悩みをお持ちの方は、一度ユーザビリティテストを実践してください。

(株)メディアシアターはユーザビリティテストを得意とし、これまでに100社以上のWebサイト改善支援の実績があります。これまで培ったメソッドを用いて課題解決のための戦略立案も可能です。

また、弊社では「訪問型の無料勉強会」を随時開催しています。勉強会ではみなさんのサイトに合わせた改善方法をご紹介し、勉強会でしか聞けない、1000を超えるご支援実績から生み出した成果方法論や、ユーザー行動観察調査のプロがユーザー文脈を理解したWEBサイト改善方法もお伝えしています。ご興味のある方はお気軽にこちらにお問い合わせください。

また、この記事をご覧の方は”WEBサイト改善の鉄則10項目”をまとめた資料も無料ダウンロードしていただけます。「WEBサイトをより良くしたい」「どこを改善すればいいのか分からない」といった方は、この鉄則も使って設計してみてください。