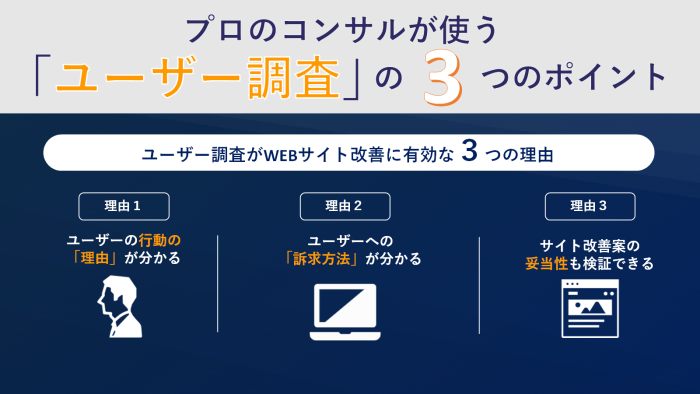

プロのコンサルが使う「ユーザー調査」の3つのポイント

「サイト改善や売上アップのためにユーザー調査を行いたいけれど、どんなユーザー調査が効果的かわからない」とお悩みではないでしょうか?

ユーザー調査にはアンケート調査のような数値や量を分析する定量調査と、インタビューなどの数で表せない行動や言動を分析する定性調査がありますが、弊社は定性調査の中でもユーザーの真の行動・心理を把握することができる「ユーザー行動調査」を行うべきだと考えます。なぜなら、ユーザー行動調査を実施することで、以下の3つのポイントを把握することができるからです。

ポイント①ユーザーの行動の理由

ポイント②ユーザーへの訴求方法

ポイント③サイト改善案の妥当性

これらを把握することでより確実に成果の出るサイト改善を行うことができますし、ユーザー理解を踏まえた戦略立案ができるようになります。

本日は、1,000社以上のご支援実績のあるコンサルティングファームの株式会社メディアシアターのコンサルタントが、ユーザー調査について改善事例をもとに詳しく解説し、併せて手順もご紹介いたします。

「ユーザー調査」によって申し込み数を270%改善した事例

ではまず、弊社クライアントの有料老人ホームのイリーゼ様の事例をご紹介します。このクライアントでは、サイトリニューアルの際に、ユーザー行動調査を行い、お申し込み数を270%改善しました。

背景:老人ホームの増加による競争環境の変化に加え、従来メディアでのプロモーションも限界に差し掛かっていた。

実施内容:ユーザー行動調査を行い、消費者目線でサイトリニューアルを実施。

結果:お申し込み数が270%増加

この事例では徹底したユーザー行動調査により、データには表れないサイトを離脱した理由や、消費者の不安をユーザー1人ひとりにヒアリングしました。そして、それらの離脱要因の改善や不安を払拭するコンテンツを訴求することで、申し込みを後押しすることができました。

では、どのように改善したのかを解説します。

ユーザー調査の3つのポイント

◆ユーザー行動調査の様子(奥:調査員、手前:被験者)

まず、ユーザー行動調査とは以下のように「ユーザーひとりひとりにヒアリングを行う手法」です。このように個別にヒアリングをすることで、データには表れないユーザーの本当の行動や心理を把握することができます。弊社ではサイトリニューアルや戦略立案の際、ユーザー行動調査を主に行っています。

ユーザー行動調査では、以下のようなことが分かります。

◆ユーザー調査で分かること

ポイント①ユーザーの行動の理由

ポイント②ユーザーへの訴求

ポイント③サイト改善案の妥当性

ユーザー行動調査を行うとサイトリニューアルの基礎となる情報が獲得できます。これらについて3つのポイントに分けて順に解説します。

ポイント①ユーザーの行動の理由

オフラインでの営業や接客と異なり、WEB上ではユーザーがどんな行動をして、コンテンツにどのような反応をしているのかは分かりません。そこで、実際にユーザー行動調査をすると、ユーザーの行動や反応は事業者の想像とかけ離れていることがよくあります。

◆例:実際のユーザー行動

・ほんのささいなことでWEBサイトを離脱する

・サービス説明を誤解する

・訴求ポイントが全く響かない など

例えば、イリーゼ様のサイトでは以下のような行動がユーザー行動調査で明らかになりました。

イリーゼ様の事例

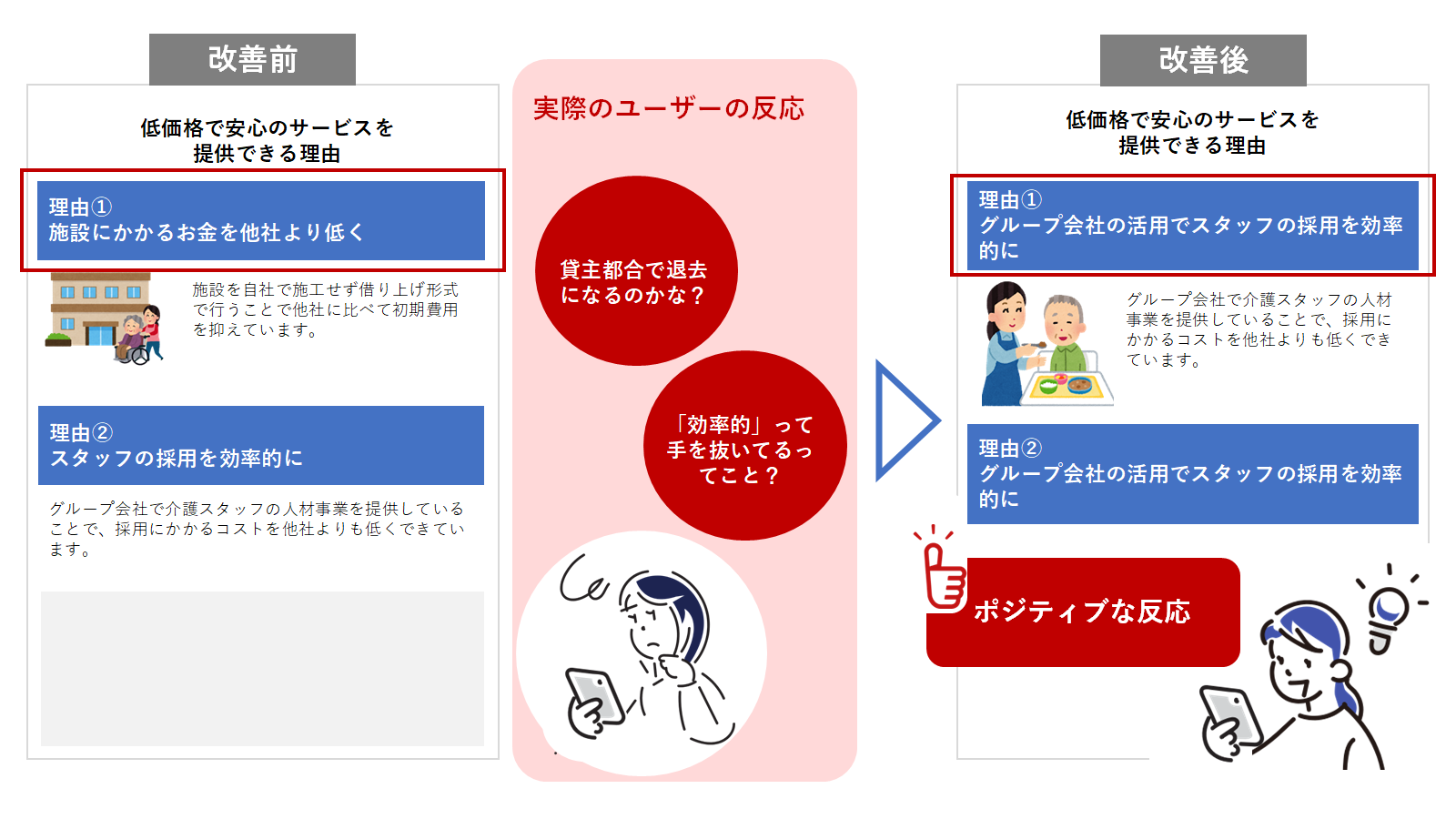

イリーゼ様の低価格で安心なサービスを提供出来る理由を説明したページでは、低価格の理由として借り上げ形式や効率的な採用を訴求しておりましたが、この訴求を見たユーザーの実際の反応は以下のようなものでした。

◆ユーザーの実際の反応

「貸主都合で当然の退去もあるのかな?」

「効率的って書いてあるけど、採用に手を抜いているのかな?」

このように、ユーザーはネガティブな印象を受けており、サイト離脱に繋がっていたことがユーザー調査によって把握できたのです。そこで、イリーゼ様では、低価格の理由として「グループ会社のリソース活用」を訴求することで、ポジティブな印象に変え、離脱率を押さえることに成功しました。

◆実際のユーザーの反応とそれを元にした改善訴求

このように、ユーザー行動調査をすることでユーザーの実際の行動・反応が分かるようになります。ユーザーのWEBサイト上での行動は、アクセス解析ツールを利用することで、ある程度把握することができますが、アクセス解析ツールではユーザーがそのような行動を取る理由を推測することは難しいです。

ユーザー行動調査であれば以下のような理由から、ユーザーの行動の「理由」まで把握しやすくなります。

◆なぜ真のユーザー行動理由がわかるのか

・ユーザーが各ページ上でどのような行動をしたかまで観察できるので、注視したり見逃されたコンテンツや、離脱のきっかけになったポイントなどが分かる。

・予備知識を持っている、他社と比較をしているなどのユーザーが持つ背景や前後の感情まで分かるため、行動の理由を推測しやすい

・行動を観察したうえで、行動の理由を直接尋ねることができる

ポイント②ユーザーへの有効な訴求を見極められる

ユーザー行動調査を実施すると、ユーザーがサービス・商品を検討する際に重視している「訴求」がどんなものかが分かります。実際にユーザーの自社サイトや競合サイトでの検索行動を確認することでユーザーに刺さる訴求を把握していきます。

例えば、今回のイリーゼ様の事例では以下のような質問をユーザーに実施しました。

調査員「老人ホームを以前探していた時のように、検討・資料請求(見学申し込み)をしてみてください」

とモニターの方にお願いし、PCやスマホ上でのユーザーの行動を観察しました。

◆検索行動観察イメージ

するとユーザーはGoogleやYahoo!の検索画面にキーワードを入力して各サイトを閲覧していきます。その対象は自社サイトだけでなく、競合サイトも見ていくのでどこをみてクリックするのか、どんな文言に引っかかるのか等、ユーザーが求めているポイントを把握することが出来ます。

ユーザー行動を観察するとユーザーは「料金」「エリア」をまず重視して各施設を見ながら、「安心して入居させることができるか」など自身の条件に合う施設かを重視していることが分かりました。この結果をもとに、「料金」「エリア」「施設の特徴(レクリエーションや食事など)」を強調して訴求するサイト改善を行いました。

このように、自社サイトのみでなく競合サイトも閲覧してもらうことでユーザーへの有効な「訴求」が分かります。

ポイント③サイト改善案の妥当性

ユーザー調査ならリリース前のサイト改善案もユーザーに見せて妥当性を検証することができます。

この調査用に見せるサイト改善案を”プロトタイプ”と呼びます。プロトタイプとは以下のようなサイト改善案の画面設計書のようなものです。

◆プロトタイプ(パワーポイントで作成)

プロトタイプはツールで作成することもできますし、パワーポイントでも十分です。実際のサイトではなくても、プロトタイプを見せることで、そのプロトタイプの印象や、ユーザーがそのプロトタイプを見て、予想どおりの行動をしてくれるかを確認することができます。このプロトタイプ分析により、サイト作成前にリニューアルの精度を高めることが可能になります。

このように「ユーザー行動調査」はユーザーの本質を捉え、サイト改善に重要な分析を行うことができます。

続いて、このユーザー行動調査の実施方法を5つの項目に分けて詳しくご説明していきます。

ユーザー行動調査の5つの手順

ユーザー行動調査は以下の手順で行います。

◆ユーザー行動調査の手順

手順①仮説を立てる

手順②調査を設計する

手順③モニター(調査協力者)を集める

手順④調査を実施する

手順⑤結果を分析する

それぞれの手順を詳しく見ていきましょう。

手順①現状分析をもとに仮説をたてる

事前に仮説を立てることで、より的を絞った有意義なユーザー行動調査を行うことができます。仮説を立てるには、現状を把握する必要があります。以下のようなデータを事前に収集しましょう。

◆収集するデータ

・アクセス解析データ

・現状の購買顧客層

・競合情報(サイト、検索キーワード、売上など)

これらのデータを集めて、仮説を立てます。仮説を立てる際のポイントは以下の4つです。

◆仮説を立てる際のポイント

・どのようなユーザーが訪れているかを予測する

・ユーザーの行動パターンを予測する

・サイトへの訪問理由を予測する

・サイトの課題を整理する

ユーザー行動調査により、以下の6つのことが理解できるようになります。

◆調査により分かること

・ユーザー層

・ユーザーの検討プロセス

・ユーザーのコンテンツに対する反応

・WEBサイト上での離脱ポイント

・WEBサイト改善案の妥当性

・上記の背景にあるユーザーのニーズや心理

これらのポイントを踏まえて現状把握をして仮説を立てたら、次に調査設計を行います。

手順② 調査を設計する

手順①で立てた仮説を検証するために、どのように調査を行うかを設計していきます。調査の設計項目は以下の4つです。

◆設計項目

・検証事項(ユーザ像・行動パターン、流入文脈、コンセプトの妥当性、UIなど)

・集めるモニター(デモグラフィック属性、自社・競合サービスやサイトの利用経験など)

・ヒアリング項目

・PC・スマホでのユーザーの行動観察のための準備

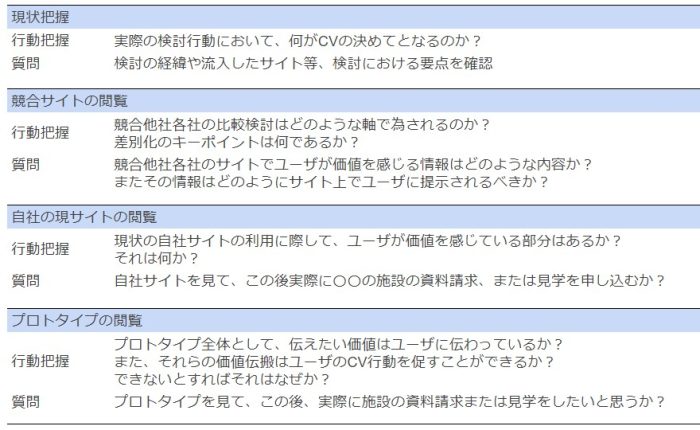

弊社が実施するユーザー行動調査のヒアリング項目例をご紹介します。

◆ヒアリング項目例

これらの項目を参考に調査の設計とヒアリング項目を設定したら、次はモニターを収集します。

手順③モニター(調査協力者)を集める

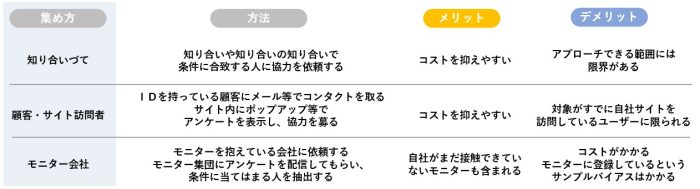

調査の設計ができたら、実際にモニターを集めていきます。モニターを集める方法は大きく3つの手段があります。

◆モニターの集め方

・知り合いづてに集める

・自社の顧客やサイト訪問者に呼びかける

・モニター会社に依頼する

◆3つの集め方のメリットとデメリット

いずれのケースにおいても、サンプルに偏りがでないように注意する必要があります。例えば、知り合いづてでモニターを集める場合は、地域や出身校などが同じような人が集まることがあります。このように偏りがでると調査結果にも偏りが出てしまいやすくなるので、注意しましょう。

◆集める人数

収集する人数は5人ほどです。「数名の調査で課題がわかるものなのか?」と疑問に思われるかもしれませんが、実際に被験者5人の調査で、課題を十分に抽出できると言われています。

*出典:Why You Only Need to Test with 5 Users (Nielsen Norman Group)

1人60分程にわたって徹底した行動観察調査を実施することで、約80%の課題抽出が可能と言われています。そのくらい有益なインプットが得られる調査です。

◆モニターへの謝礼

また、モニターには謝礼を支払うことが一般的です。集める難易度によって変える必要がありますが、相場は1時間5,000円~1万円程度になります。

手順④調査を実施する

モニターを集めたら、実際にサイトを利用してもらい、行動を観察します。

◆基本的な流れ

①事前ヒアリング

↓

②行動観察

↓

③振り返りヒアリング

それでは、一つずつご説明します。

①事前ヒアリング

行動観察に入る前に、基本情報のヒアリングを行います。

◆ヒアリング内容

・過去の経験

・商品やサービスに対する知識レベル

・利用の背景

特に、行動観察を行うにあたって、サイトを見た際の状況を確認しておくことが重要です。ポイントとなる確認事項を以下にまとめましたので参考にしてください。

◆確認事項

・どのような経路でサイトを見たのか?(Googleで検索をした、メールのリンクをタップしたなど)

・そのときの目的は何だったのか?(知りたい情報があった、買いたいものがあったなど)

・どのデバイスで見たのか?(パソコン、スマホなど)

②行動調査

行動調査は「状況設定」からスタートします。どのような時に、どのデバイスで、何を目的にブラウザを開いたのか?など、できる限りリアルな状況を設定します。設定をせずに突然サイトを見せてしまうと、ユーザーは本来とは異なる行動を取ってしまいます。状況設定後は、自由に行動させること。自分の存在を意識させないことが大切です。行動を観察しつつ、理由を想像していきますが、気になった行動をとったところでユーザーにヒアリングを随時実施することもあります。

具体的には下記のようなやり取りです。

◆Aさんの例

調査員 「○○はなんでクリックしなかったのですか?」

モニターAさん「文字が小さくて気がつきませんでした。気がついていたらクリックしてました」

◆Bさんの例

調査員 「なぜ先程のページから戻ったんですか?」

モニターBさん「実際に通いやすいかをみたかったのですが載っていなかったので別のページを探そうと思いました」

③振り返りヒアリング

ここでは、行動観察のパートでモニターがそのような行動をした理由を深堀りしていきます。

◆Aさんの例

調査員 「書類請求するきっかけになったのはどの部分ですか?」

モニターAさん「選ばれる理由のところです。細かいところまで良き届いたサービスがあると感じたので」

◆Bさんの例

調査員 「この顧客満足度95%はどのようにおもいましたか?」

モニターBさん「まー大手で最低限安心できるかなとおもいました」

手順⑤ 結果を分析する

ユーザー行動調査で得た情報をもとにユーザー行動を分析し、課題の把握と改善案を検討します。

◆分析項目

・行動パターン

・行動要因

・課題と改善案

このような流れでユーザー行動調査を行えば、ユーザーの真の行動と真意を捉えたWEBサイト改善を行うことができます。

つづいて、ユーザー行動調査において最も注意するべきポイントもお伝えします。

ユーザー行動調査を行う際の3つの注意点

ユーザー行動調査を行う際の注意点は大きく分けてこの3点です。

注意点①発言ではなく行動に着目する

注意点②リアルな状況を設定したうえで行動してもらう

注意点③謝礼目的のターゲットではないユーザーを呼ばない

この3つの注意点について具体例を用いてご説明していきます。

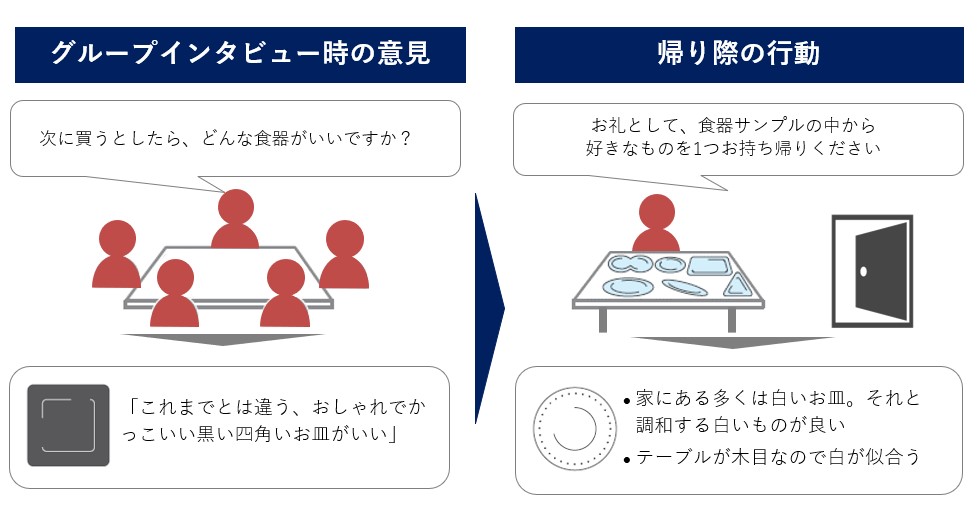

注意点①発言ではなく行動に着目する

ユーザー調査では、ユーザーの発言ではなく行動に着目する必要があります。なぜなら、ユーザーの発言は真実を反映していないことが往々にしてあるからです。調査中であっても、あくまでユーザーは1人の人間なので、 「インタビュアーはこう答えてほしいんだろうな」ということを考えて答えてしまいます。

また、「説明を読んでも分からなかった」など、自分の能力を疑われそうなことは言いたがらなかったり、自分の思いを言語化できないことがあります。実物を見ず想像で考えたものに対しては、実際のところ自分がどう対応するか予想できません。

特に重要な注意点は、ユーザーのサイト改善に対する意見を鵜呑みにすることです。「もっと明るいデザインが良いと思う」「こういう機能や情報があったらいいのに」などの意見は疑ってかかるべきです。

ユーザーの意見の不確かさを表すエピソードとして、こんなものがあります。

ある食器メーカーが新商品開発を行うにあたり、いくつかの試作品を作ってユーザにグループインタビューを行った結果、「おしゃれ」「これまでとは違う」などの理由から、”黒い四角いお皿”が良いということになりました。

しかし、インタビュー後に「謝礼として好きなお皿を持って帰ってください」と伝えたところ、ほとんどのユーザーが”白の丸いお皿”を持ち帰りました。

これに驚いた担当者が理由を聞くと、「家には白いお皿が多いので、1枚だけ黒くて四角いお皿があっても使いにくい、収納しづらい」という回答が得られました。

この事例では、まさにユーザーの意見と行動が乖離してしまっていることが分かりますね。

WEBサイトでも同様に、ユーザーに「こういう情報があったら良い」と言われたから実装をしてみたものの、実際には全く見られずに終わるというケースが往々にしてあります。

これらの実例から、ユーザー調査でも発言ではなく行動に着目することが重要であることが言えます。

注意点②リアルな状況を設定したうえで行動してもらう

行動観察には「状況設定」が不可欠です。 「どのような時に、どのデバイスで、何をしようと思ってブラウザを開いたのか?」など、できる限りリアルな状況を設定したうえで行動してもらう必要があります。

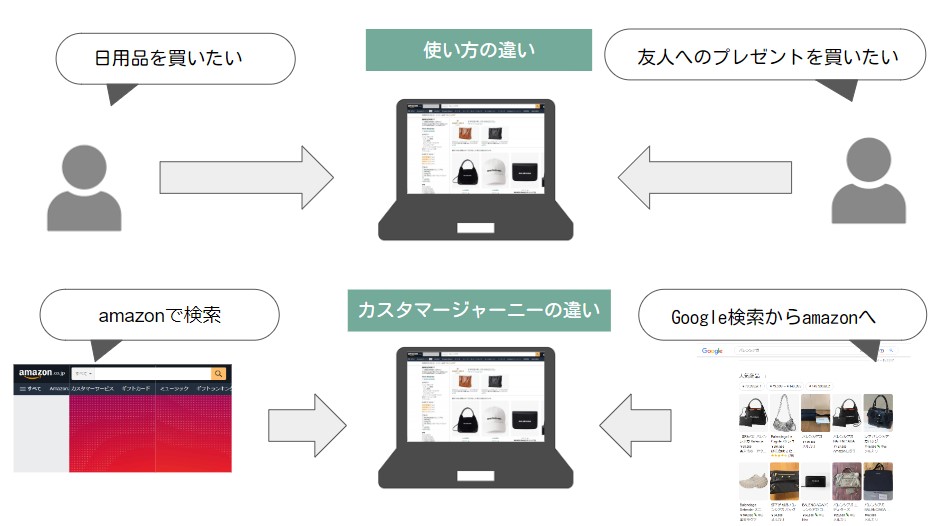

例えば、「日用品を買おう」とAmazonを見た場合と、「友人へのプレゼントを選ぶため」にAmazonを見た場合とでは、同じ通販サイトであっても使い方が異なりますよね? また、「最初からAmazonで買おう」と思っていた場合と、「Googleで商品名を検索してAmazonにたどり着いた」ときとでは、同じページにたどり着いたとしても、そこまでに見たページや得た知識も変わってきます。

真のユーザー行動を見るためには、この状況設定が肝になります。 特に、調査協力者にとって全く現実味の無い状況設定をすると、リアルでない行動になってしまうので、注意が必要です。

注意点③謝礼目的のターゲットではないユーザーを呼ばない

被験者を集める人数は5名ほどで十分ですが、これだけ少数だと「ターゲットユーザーでない被験者が一人でもいたら正確な調査はできないのでは?」と不安に思うマーケ担当者の方も多いと思います。そこで、弊社で被験者収集の際にいつも行っている、ふるい落とし方法をご紹介します。

被験者を選定する際のアンケートでの回答の中にダミーの選択肢を追加するのです。例えば、今回の介護施設様の事例では「これまでに比較検討していたことのある施設を選択してください(複数回答可)」という質問の回答の選択肢の中に実在しない施設を追加しておきます。こうすることで、実際に介護施設を検討したことのない人がダミーの回答を選択し、ふるい落とすことができます。そして、このような質問を何個か仕掛けることでターゲットユーザーを集めることができるようになります。

まとめ

今回はユーザー行動調査の概要から、有効性、手順、注意点をご紹介しました。

ユーザー行動調査はWEBサイトの改善において有効な手段になります。 データ分析では推測できない、行動の真の理由を把握することができます。ユーザー調査により明確になった改善点をもとにサイトリニューアルをしていきましょう。

この記事を最後までお読みいただいた方限定で、サイトリニューアルに役立つ”WEBサイト改善の鉄則10項目” をまとめた資料をプレゼントしています。参考になる改善点が盛りだくさんの内容になっています。ぜひサイトリニューアルに活用していただき、成果を高めていきましょう。

また、弊社ではCVR改善を目的とした無料の勉強会を行っております。勉強会では、今回ご紹介したユーザー調査も含んだ「ユーザー文脈マーケティング」の手法もお伝えします。

ぜひ、貴社のCVR改善にお役立てください。 勉強会についてはお気軽にご相談ください。